因为在外国人眼里,那不叫简陋,叫简洁。

而大洋彼岸的Quora上有这么一个问题:为什么亚洲网站在西方人眼里看起来都乱七八糟的?(https://www.quora.com/Asia-Why-the-content-of-Asian-websites-usually-appear-as-messy-for-western-people)人气旺的本土网站和app都赢在接地气上。

————————————

光是抖机灵不太符合我的风格,待会我再回来上点干的。

// 补充在下面,其实一点也不干了啦,真抱歉大家期待那么高...

说白了就是使用习惯的区别,中国人喜欢信息量大、功能多的应用,欧美人喜欢简单朴素、专心把一件事做精、不会乱分心的应用。(我说的是社会主流大众,不是爱刷知乎 玩冷门app 听独立音乐的你。)

至于为什么有这个区别,我的推测是这样的:

中国(以及我们的远东好基友日本和韩国)人口密度高、城市拥挤(或者说热闹),所以人们平时接触的东西都是信息密度极大的,比如这样的↓

甚至是这样的↓

(照片来自Flickr用户Alessandro Baffa)

在这种环境里,我们被培养出了能淡定地处理并筛选大量信息的能力,并且也喜欢上了这种高信息量带来的便利。

然而绝大多数的北美人民,生活环境都是这样的↓

即便是为数不多的城市居民,抛去曼哈顿这种地方以外,顶多也就是这样↓

(照片来自Flickr用户Payton Chung)

如果你让一个在国内城市住惯了的人搬到美国来,他会说“这种鸡不拉屎鸟不生蛋的地方怎么能生活?不能没事就下楼撸个串、唱个K、买套煎饼果子,这样的人生也太无趣了吧?中国比美国发达好多!”

然而如果你让一个在美国市郊住惯了的人搬到国内,他会说“天哪,这么密密麻麻挤挤闹闹乱七八糟的地方好可怕!我就想找个安静的咖啡馆喝杯咖啡码码字,怎么那么难?”

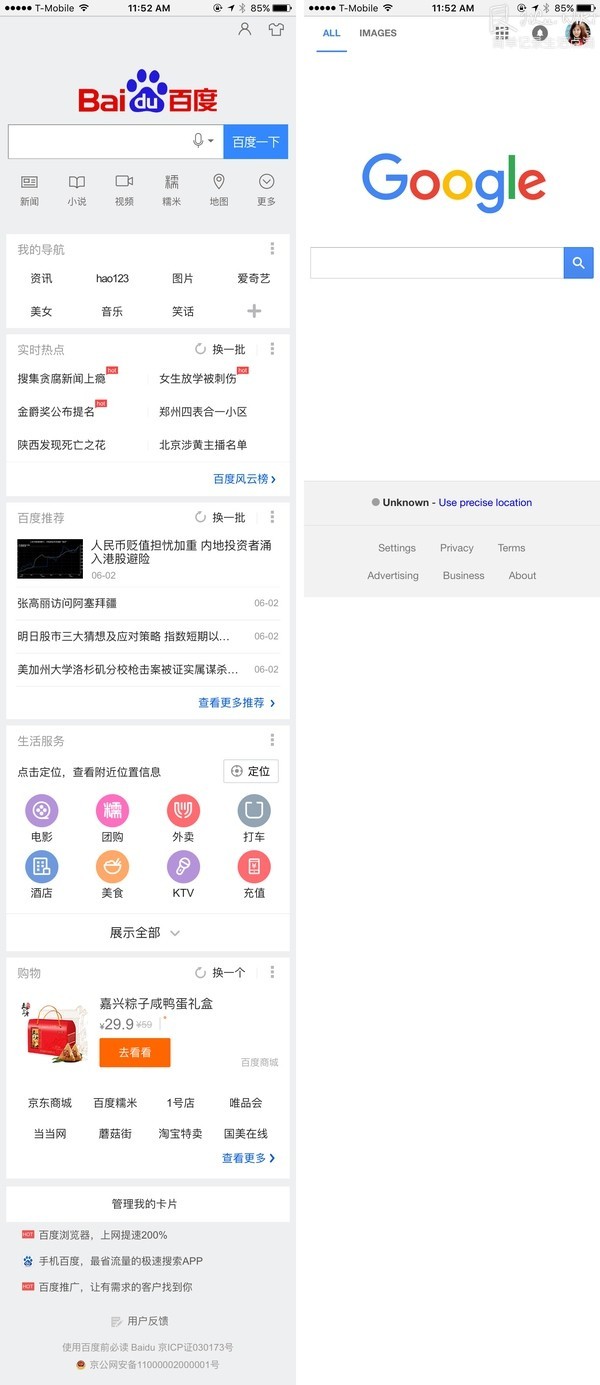

同理,当你用惯了这个的时候↓

再让你用这种性冷淡网站↓

你会说“这什么玩意,怎么什么功能都没有?太落后了吧?”

而美国人则会说“不就是个搜索信息用的简单的网站,告诉我我需要知道的东西就好了,你弄那么多我一点也不感兴趣的网站导航、八卦新闻、游戏广告是要闹哪样?”

当然这个例子比较极端,但是把同样的道理放到微信/WhatsApp、淘宝/Amazon上你们就懂了。

// 修改:好吧,Google和hao123确实不完全是同类产品,那我们就比较一下百度和Google:

中国人喜欢热闹,也习惯了热闹,那是现代化、城市化的象征,是北上广深的骄傲。所以大部分中国人看淘宝这种琳琅满目的网站,不会觉得乱,只觉得热闹有趣,觉得什么都有很方便。而给欧美人看眼淘宝,他们会觉得这是信息量超负荷,乱得看不下去。

许多欧美的网站即便功能繁多,也不会把所有东西都摆出来放在那里。比如Google,产品多了去了,也没见它首页密密麻麻地全都列出来,而是只在你需要的时候出现。

如果你搜“纽约到旧金山的机票”,它会给你Google Flights的结果;如果你搜“开到西雅图要多久”,它会给你Google Maps的结果;搜“你好用西班牙语怎么说”,它会给你Google Translate的结果。但是它不会还不知道你想要什么呢就把所有你可能需要的功能都扔出来。

题主提到的什么分享、编辑推荐、新闻推荐什么的,国外产品里也都是有的,只是它们只在产品认为你有需要的时候才会出现,平时不会蹦出来。

评论区很多人在说“国外的网站就是不好用啊交互差啊什么都找不到啊”,那是因为国外网站为了视觉上的简洁,会把用户不怎么常用的功能藏到别的菜单里或者用不那么醒目的处理,而跟着这些网站一起走过来的欧美用户已经学会了这些处理方法,所以他们用起来不觉得不方便。这就是文化背景差异带来的使用习惯区别了。

也不是说把所有东西都摊出来的设计不好。除了中国人更能接受高信息密度以外,还要考虑到中国是互联网用户增长最快的国家之一,每年都有几千万人第一次开始上网(数据来源 China Internet Users),他们还在慢慢学习网站/app是怎么用的、网上都有什么。如果不把所有功能都拿出来摆在他们面前,他们就不会知道网上原来还可以做这种事。比起互联网用户群已经成熟的欧美,中国产品更需要照顾不那么熟悉各种UI模式和产品的新手。

说完了视觉上的差别,说说功能上的差别。

在功能上欧美的产品会尽量简化,他们信奉"Less is more",不是完全必要的功能全部砍砍砍,免得产品没有针对性。这点和国内的做法很不一样,国内是这个功能也许会有点用,我们就加加加,总会有人用得到。

事实上中国网民基数大,的确是加什么功能都会有人用、都有赚钱的机会。久而久之就形成了每个网站都在平台化的趋势。在用户数跟国内产品完全不是一个量级的国外,支持一堆没人用的功能在收益上是非常划不来的,所以欧美很少有产品能做成中国这种规模的平台。

//修改:再来补充几点。

技术跳跃(TECHNOLOGY LEAPFROG)

这个词特指发展中国家的新科技普及度往往高于发达国家的现象。比如手机支付,在信用卡(传统技术)普及度极高的欧美,手机支付(新技术)要想改变已有的用户习惯和商家的技术系统很困难,所以手机支付在欧美使用率一直很低。但是在信用卡并不普及的中国,直接从现金支付转变成手机支付获得的价值非常高,所以手机支付宝和微信支付 才能普及到大街小巷。

提到这个概念我想说的是,在欧美,很多已有的传统服务很难被新科技取代。在国内,用淘宝/百度/美团之类的,在一个产品里你就可以交水电费、买电影票、预定餐馆、买外卖等等。在美国,交水电费得上各个管理公司那90年代风的网站,电影票在卖票网站上买还要加收$3手续费,预订餐馆和买外卖得给餐馆打电话,想要把这些东西现代化+整合起来简直是不可能的任务,在中国却很轻易地做到了。结果呢就是中国的产品很容易平台化/一条龙化、功能也特别多,界面也就自然更复杂。加拉帕格斯化因为墙的存在,中国互联网产品的发展基本是和欧美完全隔阂开的,再加上用户群本身的文化差异,就呈现出了完全不一样的产品模式、运营手法和用户习惯。比如QR码的普及、大量的第二方合作、对团购/优惠券的重视,都是非常中国特色的产物。久而久之产生的效果就是国内用户习惯了国内产品的做法,国外用户习惯了国外产品的做法,谁看谁都不顺眼。中国产品很难进入国际市场,外国产品打入中国也是相当困难。

我承认我这个人比较美分,也崇尚极简设计,所以为了避免上面措辞过激还是得说明白一点:

我从头到尾就不是想说外国的设计多么好、中国的设计多么差。我想说的是,中外文化有差异、用户习惯不一样。你眼里的简陋是我眼里的简洁,你眼里的热闹是我眼里的嘈杂,这些形容词都是相对的而不是绝对的。

设计也是件主观的事情,没有绝对的好坏,只要是适合对象用户的,那就是合理的设计。所有不考虑用户背景和习惯、一味追求“完美”的设计,都是耍流氓。

评论太多回不过来,统一回复以下几类:

1. 我说自己是美分那是海外华人的自嘲,你们顺势用美分狗来骂我就有点不友好了。

2. 美国真的很村很村,不了解美国的就别提时代广场了。

3. 我们这里讨论的不是哪家交互设计好不好,而是为什么外国产品比中国产品信息量小、界面简单、功能少。举一些国外产品交互设计差的例子没什么帮助,我也能举出来一大堆。

4. 你喜欢用淘宝我喜欢用Amazon,个人喜好而已,没必要上升到原则问题,let's agree to disagree,好不好?

5. 有人指责我专门挑了国内差的和国外好的比较。我只是比较了国内外各自最大最知名的搜索引擎和电商而已,搜索和电商又是上网最常用的产品,这才是真实的使用情况。难道要拿国内的小众小清新产品和国外的国民大产品比?